Albanien vs. Kosova – geht einfach nicht

Das erste offizielle Fussballspiel zwischen Albanien und Kosova war zwar ein schönes Fest – aber es war auch ein Ding der Unmöglichkeit.

Beim Freundschaftsspiel heute Abend kamen 18’700 Fans ins Zürcher Letzigrund. Das Stadion war gut gefüllt – aber für eine Bombenstimmung im – ach so weiten – Rund reichte es nicht. Das lag wohl auch daran, dass die Fans einfach nicht wussten, welche Mannschaft sie unterstützen sollten. Die meisten waren zwar Kosovaren, trugen aber Schwarz-Rot.

Anfangs dominierten die Shqipëria-Schlachtrufe. Wohl aus Gewohnheit. Und weil der jungen kosovarischen Mannschaft auch die organisierten Unterstützer fehlen – im Gegensatz zu den Rotschwarzen, deren Ultras auch nach Zürich gereist waren. Es war aber zu spüren, dass die vielen Albaner aus Kosova – sonst wohl alle seit Langem treue Albanien-Fans – im Herzen doch für die kosovarischen Nationalmannschaft waren. Sobald die Kosovaren gegen das Tor stürmten, kam viel Unruhe auf. Und die Kosovaren stürmten fleissig: Schon bald führten die nach einem schnellen Gegenschlag in der 21. Minute durch Arbër Zeneli.

Das Publikum feuerte weiterhin beide Mannschaften an. Auf Shqipëria-Schlachtrufe folgten Kosova-Gesänge aus den gleichen Kehlen. Auf den Rängen sass neben Blaugelb oft Rotschwarz – und viele trugen auch eine vielfarbige Kombination. Um den beiden Seelen in einer Brust und den Besonderheiten dieser Partie gerecht zu werden, wurden die vereinenden Sprechchöre immer häufiger. Das patroitische Lied »Xhamadani vija-vija« (Text: »Është Kosova ooo është Shqipëria ”¦ Sa e madhe është Shqiptaria«) wurde schon zu Beginn gesungen. Später ertönte öfters auch der Ruf »Shqipëria etnike«. Oder es wurde einfach abwechselnd »Shqipëria« und »Kosova« gerufen. Die grenzüberschreitende Freundschaft war aber auch ein Stimmungskiller. Es fehlt einfach an Spannung, wenn es allen egal ist, wer gewinnt.

Auf dem Platz überraschten die jungen Kosovaren, die erst ihr 14. offizielles Länderspiel bestritten. Unter Leitung der Schweizer Trainerlegende Bernard Challandes zeigten sie von Beginn weg viel Engagement und kämpften beherzt. Auf der anderen Seite enttäuschten die Albaner mit vielen Fehlern in der Verteidigung und wenig Drang nach vorne. Und so konnte das Publikum in der 51. Minute Zenelis zweiten Treffer bejubeln. Im Gegensatz zu den Albanern, denen nichts gelang, hatten die Kosovaren durch das ganze Spiel hindurch viele weitere Chancen. In der 67. Minute gelang auch Edon Zhegrova noch ein Treffer: Kosova führte wider aller Erwartungen 3:0!

Vielleicht spielten auch einfach zu viele Albaner aus Kosovo in der albanischen Mannschaft, um in diesem Freundschaftsspiel zu Saisonende nochmals alles zu geben. Ganz nebenbei: nebst den Schiedsrichtern standen im Verlauf des Spieles auch rund zehn »Schweizer« auf dem Platz – Doppelbürger mit albanischen Wurzeln, die in der Schweiz gross geworden sind.

Mit dem Sieg der Kosovaren konnten alle gut leben. Beim »Heimspiel« der Kosovaren in Zürich zeigte sich zwar stark die Verbundenheit der kosovarischen Albaner mit Albanien – es kam aber auch eine tiefe Beziehung zum jungen, etwas künstlichem »Staatsgebilde Kosova« zum Vorschein, die vielleicht viele der Kosovo-Albaner selbst überraschte.

Für die kosovarischen Spieler stimmte das Resultat sowieso: Sie stellten ihre Klasse unter Beweis. Und die passive Haltung vieler albanischer Spieler liess die Vermutung aufkommen, dass der Ausgang der Partie schon im Voraus abgemacht war.

Frühlingsfest in Ostalbanien: »Dita e verës« in Dibra

Der »Sommertag« am 14. März – albanisch »Dita e Verës« – ist ein nationaler Feiertag. Das Frühlingsfest mit heidnischem Ursprung dauert jedoch viel länger, als nur einen Tag. Es wird in weiten Teilen Albaniens gefeiert.

Anduela Kaja stellt uns vor, wie der Brauch in ihrer Heimat Dibra begangen wird.

Der »Sommertag« wird in Dibra seit Jahrhunderten gefeiert. Laut Volksglauben soll an diesem Tag der Sommer beginnen. Man glaubt, dass die Rituale – wenn richtig durchgeführt – eine erfolgreiche Jahreszeit bringen. Die Feierlichkeiten dauern mehrere Tage. Die Rituale in Dibra unterscheiden sich nicht nur vom Rest von Albanien, sondern variieren auch leicht je nach Gegend in der Region. Die folgende Darstellung zeigt auf, wie der »Sommertag« in den (ehemaligen) Gemeinden Gjorica und Shupenza gefeiert wird.

Bereits mehrere Tage vor dem 14. März wird in jedem Ortsteil und Weiler abends ein grosses Feuer entfacht, meist auf einem Hügel oder einem freien Feld, damit die anderen sehen, wie schön und gross es brennt. Man versammelt sich rund um das Feuer und singen speziell diesem Anlass gewidmete Lieder. Durch diese wird das Feuer gepriesen und seine Grösse gelobt – gleichzeitig macht man sich über die Feuer der anderen lustig: Es wird gespottet, dass sie noch nicht losgelegt hätten. Manchmal wird die Festgesellschaft von den starken Kerlen aus einem anderen Ortsteil überfallen, die das Feuer zu löschen versuchen. Eine solche Schmach führt zu einem Racheakt an einem der nächsten Abende.

Der nächste Tag beginnt jeweils sehr früh. Ein Kind der Familie im Alter zwischen neun und 15 Jahren steht lange vor Sonnenaufgang auf – je früher, desto besser. Das Kind holt mit eine Krug Wasser, das aus einer fliessenden Quelle oder einem Bach kommen muss, und füllt noch etwas Sand und Grass dazu. Zurück zuhause bespritzt es mit einem blühenden Kornelkirschenzweig drei Mal jedes Lebewesen des Haushalts: Menschen, Katzen, Hunde, Schafe etc. Dabei trägt es einen alten Spruch vor, der ihnen Glück in unzählbarer Menge wie Sand wünscht. Nachdem das Kind alle bespritzt hat, stellt es der Krug an einen sicheren Ort im Haus. Das Kind begibt sich dann nach draussen, um ein Feuer zu entfachen. Es schwatzt am Feuer mit Freunden, und manchmal singt es über diejenigen, die noch nicht aufgestanden sind, oder spielt ihnen Streiche. Der schlimmste Streich ist, die Tore mit Gestrüpp zu versperren – das verspricht grosses Unglück für den Sommer.

Dies wird täglich wiederholt bis zum 13. März, dem Blumentag. Am 13. März machen sich alle bereit für ein Picknick in den Bergen. Bei diesem Ausflug werden Blumen gesammelt, damit der Sommer, wenn er am Dita e Verës einzieht, ein geschmücktes Haus vorfindet.

Die Vorbereitungen für das Picknick starten am Vortag. Am Abend vom 12. März werden Eier gekocht und gefärbt sowie Kekse gebacken. Je mehr Eier desto besser, denn am Blumentag ist Eierwettkampf angesagt. Der Sieger mit dem stärksten Ei erfährt viel Ruhm – der Erfolg macht schnell die Runde auf dem Picknickplatz. Die Leute geniessen das Essen, spielen, stossen Eier und – ganz wichtig – sammeln Blumen.

Bei der Rückkehr vom Ausflug beginnt ein Frage- und Antwortspiel zwischen der Hausherrin, die zurückgeblicken ist, und den Blumenbringern. Danach werden alle Türen und Fenster des Hauses mit den blühenden Blumen geschmückt. Am Nachmittag wird weiter gespielt und gefeiert, denn am 13., 14. und 15. März ist es verboten zu arbeiten. Stricknadeln und Nähzeug müssen in diesen Tagen gut versteckt werden. Das Haus muss gereinigt und herausgeputzt sein. Denn es wird gesagt, dass das Haus die ganze Jahreszeit über schmutzig bleiben würde, wenn der Sommer es nicht sauber vorfände.

Am Abend des Blumentags wird erneut ein Feuer entfacht.

Und dann kommt der grosse Tag, der wiedderum mit dem Wasserritual beginnt. Nach dem Frühstück am 14. März werden alle Abfälle des Morgens aus dem Haus gebracht. Diese Aufgabe übernimmt ein Kind, dem die Augen verbunden wurden – natürlich wird es von jemandem begleitet, der ihm den Weg weist. Nach der Rückkehr erhält es als Belohnung ein Ei. Nach der Vorstellung wird so das Entsorgen des Mülls für den Rest des Sommers so leicht fallen, wie wenn man es mit verbundenen Augen machen würde. Der grosse Tag wird mit weiteren Feierlichkeiten und Eierkämpfen verbracht. Eier werden auch als Geschenke verteilt.

Am Abend des 14. März gibt es eine finale Feuernacht. Das Feuer an diesem Abend ist grösser als alle anderen zuvor.

Am letzten Tag, dem 15. März, lassen die Feierlichkeiten allmählich nach, vor allem im Verlaufe des Nachmittags. Alle beginnen, sich auf die neue Jahreszeit und die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Weitere Informationen zum Dita e Verës:

Wikipedia-Artikel

Ungesehene Sehenswürdigkeiten: Shelcan

In der Region Elbasan finden sich mehrere ungesehene Sehenswürdigkeiten – die Region wird wohl wegen ihrer Nähe zur Hauptstadt immer wieder missachtet. Dieses Mal wenden wir uns von Elbasan gegen Süden ins kaum besuchte Shpati-Bergland. Der Ausflug verspricht Kultur, Kulinarik und Naturerlebnisse.

Ein Bergsträsschen windet sich gleich jenseits der Shkumbin-Brücke von Elbasan den Berg hoch. Schnell gewinnt man an in der ruhigen Landschaft an Höhe, schnell bleibt die Stadt in der Tiefe zurück. Es eröffnet sich ein Panoramablick weit hinaus ins Umland – schon bald taucht am westlichen Horizont das Meer auf. Schon bald führt die Strasse durchs das Dorf Shelcan. Die angesteurte Sehenswürdigkeit liegt aber noch anderthalb Kilometer weiter in »Shelcan 2«, einem Weiler oberhalb der Asphaltstrasse.

Hier liegt zwischen Bauernhäusern die Niklauskirche, eine kleine orthodoxe Dorfkirche. Von aussen ein eher einfacher Bau, im Inneren finden sich aber Wandmalereien, die zu den schönsten Albaniens gehören. Nachdem die Bäuerin aus dem Nachbarhaus das kleine Türchen aufgeschlossen hat, taucht der Besucher in eine bunte Welt ein: Der komplette Innenraum ist vom Boden bis zur Decke mit Fresken bedeckt. Hinzu kommt, dass hier im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen in Albanien die Wandmalereien noch gut ehalten sind – klare Farben, kaum beschädigt, nicht vorsätzlich zerstört. Ein Juwel, das den kommunistischen Antireligionswahn überstanden hat. Zumindest ein Teil der Fresken soll von Onufri stammen, dem berühmten Ikonenmaler aus dem 16. Jahrhundert. Gewisse Teile der Kirche dürften aber noch deutlich älter sein und werden auf das 14. Jahrhundert geschätzt.

Nach der Kultur kommt die Natur: Von Shelcan führt die Strasse weiter nach Süden, an den Hängen der Shpati-Berge entlang immer weiter an Höhe gewinnend. Auf 1000 Metern verändert sich die Landschaft: Die karge, trockenen Berghänge weichen ausgedehnten Nadelwäldern.

Mitten drin liegt das Dorf Gjinar, wo der Asphalt endet. Wer hierher kommt, will die Bergluft und die Natur geniessen. Andere Sehenswürdigkeiten hat das Dorf nicht zu bieten. Eine Fahrt nach Gjinar ist ein netter Ausflug – nur rund 30 Minuten von Elbasan entfernt kann man hier in eine komplett andere Welt eintauchen. Und: Es gibt mehrere Restaurants, die frische Küche und lokale Produkte anbieten. Mancherorts hat man eine wunderbare Aussicht weit hinaus über die mittel- und südalbanischen Hügel.

Vielleicht wird diese Sehenswürdigkeit irgendwann auch noch von der Tourismusförderung entdeckt. Die Shpati-Berge erreichen bei Gjinar Höhen von über 1800 Metern und würde sich gut für Wanderungen und Bike-Touren eignen. Aktuell gebe es aber noch keine Wege.

Der chinesische Lastwagen rollt und rollt

Mehr als 20 Jahre nach meiner ersten Albanienreise habe ich es zum ersten Mal nach Has geschafft – eine arme, karge Bergregion im Nordosten Albaniens an der Grenze zu Kosova.

Mehr als 25 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus begegnete mir da auf der einsamen Strasse, die durch das Has-Bergland führt, ein alter chinesischer Lastwagen.

Der Laster ist mindestens 40 Jahre alt, aber scheint noch immer zuverlässig zu knattern. So alt wie ich oder auch ein paar Jahre mehr. Aufs Alter darf er heute über guten Asphalt rollen. Und anstelle des kommunistischen Sterns wurde er am Kühler mit einem Mercedes-Stern verziert.

Ein Zeuge aus alten Zeiten, dem ich hier begegnet bin. Der Laster und sein Fahrer könnten sicherlich von vielen Erlebnissen berichten. Zu einem Gespräch kam es aber leider nicht. Der Fahrer grüsste nur freundlich und wunderte sich, weshalb er fotografiert wird.

Albanische Riviera in »GEO Saison«

Reiseberichte Verfassen über Albanien ist so eine Sache: Wie behalte ich das Gleichgewicht? Wie fasse ich die Schönheit und den Reiz des Landes in Worte, um gleichzeitig auch den Nachteilen als Feriendestination gerecht zu werden?

Der Autor des Artikels über die Albanische Riviera im aktuellen Heft von »GEO Saison« schien ebenfalls mit dieser Problematik zu kämpfen.

Unterwegs mit dem Mountain Bike in Albanien

Das an vielen Orten noch kaum erschlossene Albanien bietet für Mountainbiker viele spannende Touren – Eindrücke von einer Reise im Juli durchs ländliche Mittelalbanien.

Die Miss-Wahl auf der Alm

Alljährlich am zweiten Samstag im August trifft sich ganz Kelmend, die nördlichste Ecke Albaniens, auf dem Bordolec-Pass. Nur dieses Jahr fand der »Logu i Bjeshkëve«, das grosse Volksfest der Region, eine Woche früher statt – der Grund für die Verschiebung bleibt trotz zahlreicher wenig Sinn ergebender Erklärungen schleierhaft.

Wie jedes Jahr wurde auch letzten Samstag eine junge Dame zur »Miss Bjeshkëve« gekürt, zur Schönsten von Kelmend.

- Die Miss-Kandidatinnen

- Zahlreiches Publikum

Der »Logu i Bjeshkëve« ist ein farbenfrohes, fröhliches Volksfest mit langer Tradition. Am 26. Juli, dem Tag von Shënepremte respektive Shna Prende, wie die Heilige Anna im Norden genannt wird, kleideten sich früher in den Dörfern Selca, Vermosh und Vukël die Frauen in ihren besten Kleidern. Dabei wurde nach dem Kirchgang jeweils die schönste angehende Braut bestimmt. Aus diesem »Logu i Nusëve« entwickelte sich der »Logu i Bjeshkëve«, der seit 1998 alljährlich beim Bordolec-Pass oberhalb des Dorfes Lepusha stattfindet. Der Begriff »Logu« bezeichnet eine Wiese für Versammlungen, und »Bjeshket« sind das Gebirge im Norden oder auch die Almen.

- Zwei Kandidatinnen

- Bühne

Tausende versammelten sich letzten Samstag am Bordolec-Pass vor der eindrücklichen Bergkulisse der »Bjeshket e Namuna«, der »verwunschenen Berge«. Trotz einer Höhe von über 1350 Metern brannte die Sonne erbarmungslos auf die angereisten Besucher hinab. Einige hatten schon am Abend zuvor gefeiert – aber am Samstag-Vormittag reisten die Besucher in Scharen an, dank frisch asphaltierter Strasse auch von weit her.

Das Publikum unterhielt sich und wurde mit zahlreichen Aufführungen von Musikern, Playback-singenden Volksmusik-Sternchen und Tanzgruppen unterhalten. Es gab Fleisch vom Grill und Getränkestände, die etwas Abkühlung versprachen. An einem Jahrmarktstand konnten beim Ring-Werfen besonders Geschickte Preise gewinnen, an anderen Ecken wurden Trachten und Handwerk feilgeboten sowie das neue Raumplanungskonzept der Gemeinde Malësia e Madhe präsentiert, zu dem auch die Schweiz beigetragen hat.

Höhepunkt des »Logu i Bjeshkëve« ist aber klar die Wahl der »Miss Bjeshkëve«. Das Schaulaufen der jungen Damen, zum Teil noch halbe Mädchen, zog sich durch den ganzen Anlass. Die zehn Kandidatinnen präsentierten sich, stellten sich später einzeln kurz vor und zeigten ihr Können im traditionellen Tanz. Aufwändig waren sie herausgeputzt: reichlich Make-up und sehr kunstvolle Frisuren, aber vor allem die traditionellen Trachten. Sie trgen die »Xhubleta«, den typische schwarzen Glockenrock aus Filz des Hochlandes, darüber rote und schwarze Schürzen, eine weisse Bluse, darüber ein Oberteil mit farbigen Ärmeln, einen breiten, mit farbigem Stoff bedeckten Gurt, ein kleines Filzkäppchen und ein farbiges Kopftuch, das mit seinen lagen Fransen weit den Rücken hinab fällt. Vieles ist aufwänig bestickt, und natürlich darf viel Schmuck am Hals, im Haar und an der Kappe, an den Ärmen, vor der Brust und am Bauch nicht fehlen. Die Filzgamaschen sind ebenfalls bestickt wie auch die knallig-bunten Socken. Und nur Albanerinnen können wohl mit solchen Absätzen über Almwiesen stolzieren.

Die Dame mit der schönsten oder originalsten Tracht gewann einen Extrapreis. Weiter überreichten die anwesenden Politiker den dritten und den zweiten Preis, bevor der Bürgermeister aus Koplik die »Miss Bjeshkëve« ernannte, ihre Schönheit, Tracht und Tanzkünste lobend: Dieses Jahr gewann Ermelinda Papushaj aus Lepusha. Gleich nach der Bekanntgabe stürzte der Medienrummel über die Teenagerin herein, während alle versuchten, ein Selfie mit ihr zu schiessen. Einen Preis erhielt die Gewinnerin – zumindest soweit ich das erkennen konnte – nicht. Die Auszeichnung der Jury ist wohl Ehre genug.

- Siegerin 2017

- Strahlende Siegerin

Das Publikum verzog sich dann nach drei anstrengenden Stunden an der prallen Sonne rasch. Die Blechlawine rollte wieder talwärts, so gut das im allgemeinen Chaos ging, während andere es sich im kühlen Schatten auf der anderen Seite der Passhöhe bequem machten und noch etwas weiter feierten mit den Bekannten aus den umliegenden Dörfern.

Wie fast überall in Albanien lässt sich auch in dieser abgeschiedenen nördlichsten Ecke Albaniens eine rasante Entwicklung feststellen. Dank neuer Strasse kommen immer mehr Besucher an das Fest, das rasch mehr und mehr seines rustikalen Charmes verlieren dürfte. Noch ist es eine Bergwiese, die sich für ein paar Stunden in ein Festgelände verwandelt – aber Organisation, Technik und Vermarktung werden immer professioneller. Schön wäre es, wenn es gelänge, das Publikum beim Tanz und Gesang miteinzubeziehen. Vielleicht wären dann auch abseits der Bühne mehr traditionelle Kleider zu sehen. Aber ein farbenfrohes und spektakuläres Schauspiel traditioneller Volkskunst in einer atemberaubenden Bergwelt ist der »Logu i Bjeshkëve« noch immer.

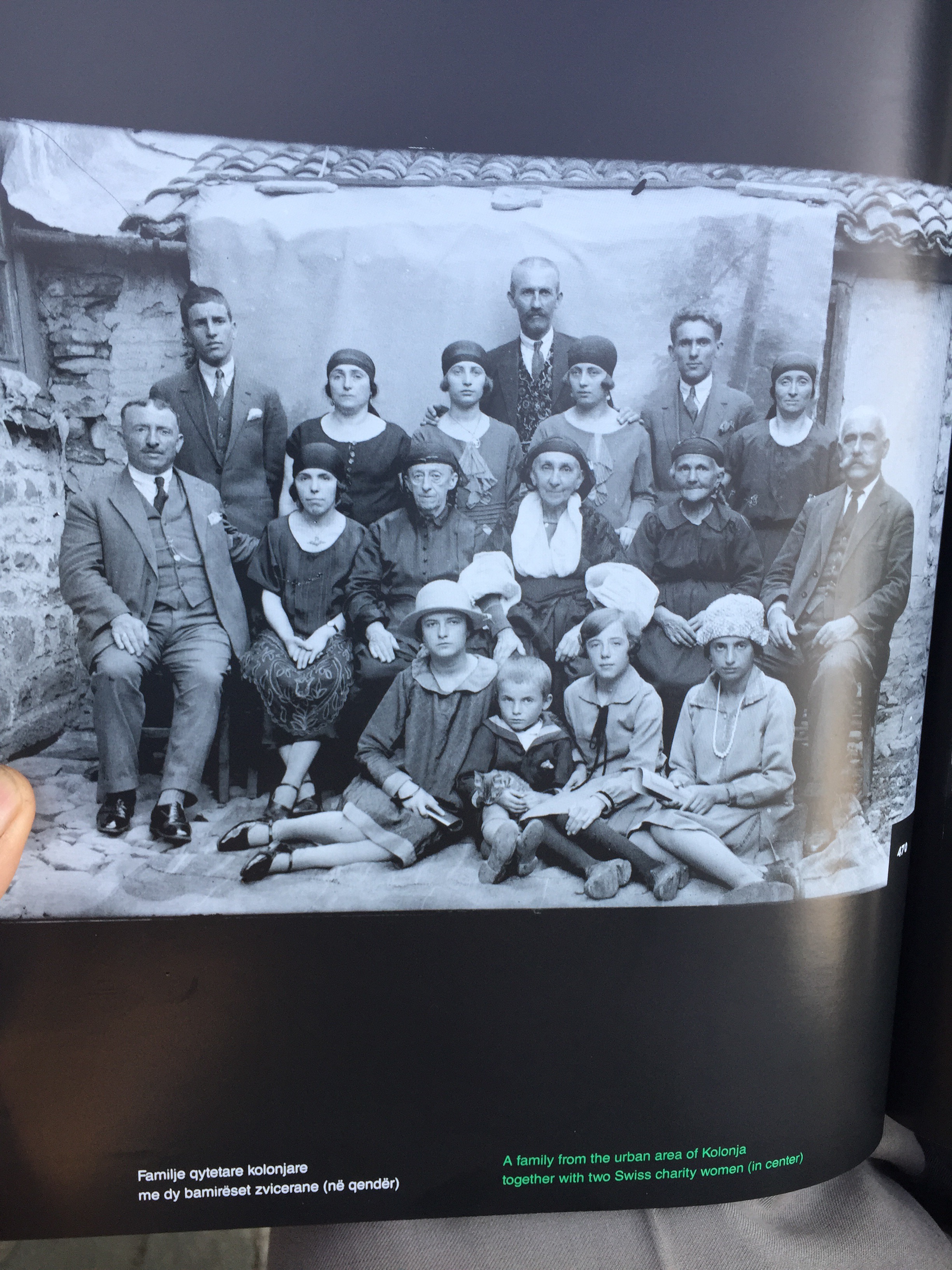

Schweizer Helferinnen vor 100 Jahren

Vor rund 100 Jahren, wohl kurz nach dem Ersten Weltkrieg, waren zwei Schweizerinnen unterwegs im abgelegenen Südosten Albaniens. Dies zeigt diese Fotografie von Dhimitër Vangjeli, aufgenommen in Erseka, dem Hauptort der Region Kolonja südwestlich von Korça.

Wer die beiden Wohltäterinnen waren oder was sie in den Bergen Südalbaniens genau machten, verrät das Buch nicht. Auch sonst sind uns schweizerische Aktivitäten damals in der Region unbekannt – jeder Hinweis ist also sehr willkommen.

Dieses historische Dokument von Dhimitër Vangjeli zeigt aber, das die Hilfe der Schweiz in Albanien schon eine viel ältere Tradition hat als nur 25 Jahre.

Dhimitër Vangjeli (1872–1957) war ein Fotograf aus Kolonja. Erst vor Kurzem wurden zahlreiche alte Fotografien von ihm in einer Truhe entdeckt. Vangjeli hatte das Leben seiner Heimat dokumentiert, vor allem während des Ersten Weltkriegs. Er gilt als Marubbi des Südens, aber noch kaum bekannt. Neben Fotogeafie war er auch noch als Konditor und Uhrmacher tätig.

Nachtrag 26. Januar 2019

Weshalb wohl die beiden Schweizerinnen in Südalbanien unterwegs waren und dass nach ihnen vielleicht sogar ein ganzes Dorf benannt worden ist, ist in unserem Forum nachzulesen.