20 Jahre »albanien.ch«

Die Website albanien.ch feiert 2019 ihr 20-jähriges Bestehen. Im Frühjahr 1999, noch in den Anfangszeiten des Webs, haben wir begonnen, kostenlose Informationen, Nachrichten und Hilfe rund um Albanien anzubieten. Damit gehört die Website zu den Oldtimern, gerade wenn man bedenkt, dass sie nicht kommerziell ist und privat von Freiwilligen betrieben wird.

Wie damals ist es noch heute unser Ziel, Ratsuchenden mit Informationen den Zugang zu Albanien zu erleichtern. Wir glauben, dass es Albanien nützt, wenn Interessierte sich nicht ganz so vielen Hürden gegenübersehen. Und wir sind überzeugt, dass mit guten Informationen Unwissen und Vorurteile beseitigt werden können: Die Menschen sollen sich ein positives Bild von Albanien machen können.

1999 war das Jahr des Kosovokriegs. Auch Columbine und Galtür blieben uns in Erinnerung. Ein Handy hatten wohl die wenigsten von uns und auch das Internet gehörte noch nicht für jedermann zu Alltag. Man surfte im Web mit »Netscape« und durchsuchte es mit »Yahoo!« und »AltaVista«. Der heutige Branchenprimus »Google« bezog 1999 sein erstes Büro.

albanien.ch ist aus der Zeitschrift »newsletter Albanien« entstanden – ein anfangs von der DEZA unterstütztes Medienprojekt, das versuchte, Informationslücken zu Albanien zu schliessen und Albanien-Projekte zusammenzubringen. Anfangs der 90er Jahre gab es kaum Informationen über Albanien. Gegen Ende des Jahrtausends hatte sich das noch nicht gross geändert: Die Medienberichterstattung über die Pyramidenkrise, politische Krisen, den Kosovokrieg und die Blutrache vermittelten ein einseitiges Bild. Das neue Internet bot sich natürlich an, günstig breit noch andere Informationen zu vermitteln. So haben wir uns schon im Januar 1999 die Domain ergattert.

»Mit den verschiedenen Mitteln, die das neue Medium bietet, versucht die Redaktion des newsletter Albanien jetzt auch online zu koordinieren und zu helfen.«

newsletter Albanien, #21 April 1999

Natürlich sah damals alles noch ganz anders aus – unsere Möglichkeiten waren beschränkt. Wir gehörten nicht zu den Start-ups des Web-Booms, überlebten dafür die Dot-com-Blase unbeschadet. Nur die Zeitschrift gibt es nicht mehr.

Kopie der Website vom Oktober 1999 auf archive.org

Artikel zur Lancierung der Website (in unverändertem Layout)

Die Angebote auf der Website haben sich nicht grundlegend verändert, wurden aber laufend ausgebaut, verfeinert, modernisiert. Schon damals gab es neben dem Archiv der Zeitschrift einen Bereich mit Nachrichten (damals noch Schwarzes Brett genannt), die Informationsseiten – wie heute unter dem Titel AlbInfo. Damals gab es noch einen »Mitgliederbereich«: eine einfache Möglichkeit für Organisationen und Privatpersonen, ihre eigenen Projekte auf einer Unterseite zu präsentieren.

Das Forum ist eine besondere Erfolgsgeschichte. Hier sind in den letzten 17 Jahren (die ältesten Beiträge wurden nicht auf das neue Sytem transferiert) über 238’000 Beiträge geschrieben worden. Mehr als 8’000 angemeldete Benutzer haben sich in über 15’700 Themen ausgetauscht.

Früher wurde viel diskutiert, manchmal auch gestritten. Heute ist es etwas ruhiger – die politischen Hitzköpfe haben sich in andere Bereiche des Webs verzogen. Aber noch immer kommen täglich neue Beiträge hinzu. Ratsuchende erhalten zu ihren Fragen von einer kleinen Gruppe stark engagierter User meist rasch eine Antwort, vor allem, wenn es um Reiseprobleme geht. Viele Fragen müssen aber gar nicht mehr gestellt werden: Die aktivsten User tragen täglich neue wertvolle Informationen zu den Entwicklungen in Albanien zusammen.

Steigendes Interesse an der Tourismus-Destination Albanien spiegelt sich auch in den Besucherzahle auf der Website wider. Die Statistiken zeigen deutlich nach oben. Dabei ist es nicht immer einfach, die Surfenden auch auf die eigene Website zu bringen. In den Anfangsjahren genügte ein guter Domain und gute Inhalte, um bei Google zuoberstes in den Suchresultaten aufzutauchen. Heute konkurrieren wir mit vielen professionellen Suchmaschinen-Optimierern, Wikipedia und Buchungsportalen um die forderen Ränge, sind aber aufgrund unserer beschränkten Mittel oft abgeschlagen.

Auch sonst hat sich das Internet gewandelt. Social Media ist dazugekommen: Auch wir haben viele Kommunikationen auf Facebook und Instagram verlagert – und freuen uns natürlich über jeden Like dort. Der Blog »S’ka problem« gehört schon wieder zu den eher veralteten Kommunikationsformen, aber bietet noch immer eine gute Möglichkeit, einen anderen Blick auf Albanien zu werfen. Ein Kommen und Gehen gab es in den letzten 20 Jahren natürlich auch bei der Technik. Zu Beginn starteten wir mit HTML, schrieben allen Code von Hand. Heute gibt es zum Glück fast für jedes Bedürfnis eine kostenlose Open-Source-Software, die sich mit wenig Programmier-Kenntnissen anpassen lässt.

In den letzten 20 Jahren hat sich die Welt verändert. Die Informationstechnologie prägt heute das Leben fast aller Menschen dieser Erde. In Albanien waren die Entwicklungen und Veränderungen noch ein grosses Stück deutlicher als bei uns.

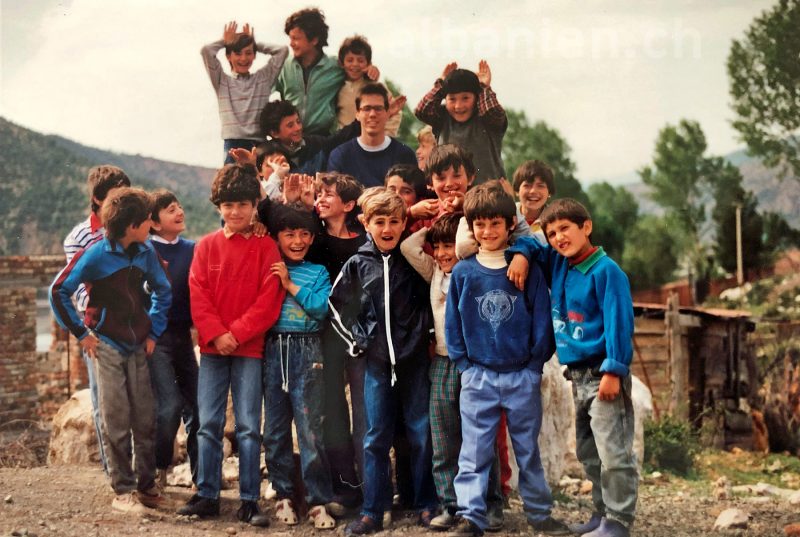

Wir hoffen aber, dass wir auch in 20 Jahren Ihnen – mit unseren bescheidenen Mitteln – noch hilfreiche Informationen rund um Albanien liefern können. Um Ihnen und Menschen in Albanien wie den beiden Jungs unten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, ein Aha-Erlebnis zu verschaffen oder mit schlechten Nachrichten auch mal ein unzufriedenes Murren zu entlocken.

Diskussion zu 20 Jahren albanien.ch in unserem Forum

Was ist aus meinem Albanien geworden?

Ein Reiz Albaniens waren immer die Freiheiten gewesen, die man hier im Gegensatz zu anderen Länden hat. Hier ist nicht alles reglementiert, die Regeln werden etwas laxer ausgelegt, der Alltag ist nicht bis ins kleinste Detail vorbestimmt und geregelt.

Diese Freiheiten gaben etwas Luft zum Atmen, forderten aber auch die Spontanität in einem. Insofern war Albanien immer eine bereichernde Abwechslung, um aus dem Alltagstrott herauszukommen und um Überraschungen zu erleben. Oft musste man aus neuen Situation das Beste machen, erlebte aber auch Positives.

Etwas enttäuscht war ich deshalb, als ich vor Kurzem in Tirana über ein Schild gestolpert – nicht wortwörtlich – bin, das mir verbieten wollte, einen Rasen zu betreten.

Ich fragte mich, was denn aus meinem Albanien geworden ist? Darf man sich in dem Land jetzt auch nicht mehr frei bewegen? Nicht mehr am Polizisten vorbei mit dem Fahrrad in die Einbahnstrasse? Nicht mehr bei den antiken Sehenswürdigkeiten alles erleben anstatt nur von weitem über Abschrankungen hinweg betrachten? Nicht mehr ins Meer springen, wo es einem gefällt?

Keine kleinen Freiheiten mehr im Alltag? Keine grosszügige Auslegung von Verboten, die keinen Sinn machen?

Umso erlöster war ich, als ich dann am nächsten Tag sah, dass die Schilder zwar auch anderswo stehen, aber von den Albanern komplett ignoriert werden. Das Betreten-Verboten-Schild am Skanderbegplatz konnte niemanden davon abhalten, es sich auf dem Grün bequem zu machen.

Also alles noch beim Alten: Es gibt zwar Regeln, und ab und zu erhält ein Schildermaler einen lukrativen Auftrag von der Bashkia. Aber die Albaner legen die Regeln zum Glück immer noch weit aus. Sie lassen sich von sinnlosen Verboten nichts vorschreiben: Man geniesst die Wiese, die zum Geniessen ausgesät wurde. Das Verbot wird eher auf einzelne Grashalme bezogen als auf den ganzen Rasen.

Und nein: Ich bin nicht für Anarchie und hirnlose Raserei oder sonstigem »Wildwest« auf Strassen oder Hinterhöfen. Ich bin für die Einhaltung von Recht und Ordnung, gegen Gewalt in der Familie und gegen Korruption. Natürlich bin ich für Respekt gegenüber der Natur und den Mitmenschen. Aber die – mitunter kreative – Dehnung von Regeln, wo sie niemandem schadet, sondern eher ein Schmunzeln hervorruft, hat schon immer zum guten Lebensgefühl in Albanien beigetragen.

Die Mär von den unberührten Stränden

Die neue Ausgabe des »Konsumentenmagazins Saldo« enthält einen Artikel zu Badeurlaub in Albanien und anderen südosteuropäischen Ländern. Und gleich zu Beginn findet sie sich wieder – die abgedroschene Floskel der »letzten unverbauten Küste am europäischen Mittelmeer«.

Endlose Häuserzeilen – endlose Baustelle

Aber nur, weil Albanien lange in den Katalogen der westeuropäischen Reisebürose fehlte, ist es nicht so, dass dort alles unberührt, unverbaut und unerschlossen ist. Vor 20 Jahren hat ein regelrechter Bauboom eingesetzt, zuerst in Durrës und schnell entlang fast der ganzen albanischen Küste. Immer mehr Küstenabschnitte wurden verkehrsmässig erschlossen und überbaut. In Durrës-Plazh reihen sich endlos Hotelblocks und Appartmenthäuser aneinander. Saranda schreckte Touristen mit unfertigen Häusern – typisch albanischen Endlosbaustellen – ab. In Ksamil trübten von den Behörden zerstörte illegal errichtete Bauten das Bild. Andernorts ist die »Betonisierung« noch nicht ganz so flächendeckend, die Häuser stehen weiter auseinander und haben weniger Etagen. Im Hochsommer sind die Strände Albaniens aber überall meist übervoll – die Sonnenanbeter haben jedoch mehrheitlich albanische Wurzeln.

Deshalb muss man von den Begriffen »unberührt«, »unverbaut« und »unerschlossen« Abstand nehmen, wie wir es in unserem Albanischen Strand-Guide schon lange tun.

Die abgeschiedenen und einsamen Strände

Vor 20 Jahren entstanden in Himara gerade die ersten Unterkünfte. Die Uferpromenade war noch unasphaltiert, das kulinarische Angebot sehr limitiert. Und ein nicht allzu langer Spaziergang oder eine kurze Autofahrt entlang der Küste führte rasch zu menschenleeren Stränden.

Heute sieht es ganz anders aus. Auch in Himara reiht sich sommers Liegestuhl an Liegestuhl, im Ortszentrum an der hübsch gestalteten, vom Verkehr befreiten Uferpromenade Restaurant an Restaurant. Viele Strände in der Region sind mit Asphaltstrassen erschlossen, so dass jetzt auch dort Hotels und Campingplätze zu finden sind.

Wer in Albanien im Hochsommer noch einen abgeschiedenen, unberührten Strand geniessen möchte, muss meist eine längere Wanderung auf sich nehmen oder sich von einem Boot absetzen lassen. Und immer wieder erwartet einen leider auch an diesen abgeschiedenen Orten viel Müll.

Ausserhalb der Hochsaison sieht es etwas anders aus. Da hat man auch die gut erschlossenen Strände oft für sich alleine – zum Teil kommt auch etwas bedrückende Geisterstadt-Feeling auf.

Geheimtipp?

Der Autor des Saldo-Artikels, der vermutlich nicht alle Urlaubsdestinationen selber getestet hat, hat nicht ganz unrecht: Albanien ist in unseren Breiten noch immer ein Geheimtipp. Man kann schönen Urlaub in Ruhe erleben, kann Sommer und sauberes Wasser geniessen, eine neue Kultur entdecken und tolle Landschaften geniessen – definitiv eine Alternative zu Italien und andere populären Reisezielen. Man darf die Destination jedoch nur mit Vorbehalt anpreisen: Der Geheimtipp ist unter Albanern aber schon lange bekannt und beliebt. Im Hochsommer übervoll mit Einheimischen und recht laut, viele Strände recht verbaut, das ausserordentliche Natuerlebnis nur mit Aufwand zu erreichen.

Da ist das Boulevard-Blatt »Blick« schon etwas ehrlicher. Im neusten Artikel über Albanien ist keine Rede von »unverbauter Küste« oder »unberührter Natur« – wahrheitsgetreu wird geschrieben von »hoher Nachfrage«, viel »unberührter Natur« und »Albanien gehört bei den Badeferien zu unseren gefragtesten Destinationen mit dem grössten Zuwachs«. Nur das Bild, überschrieben mit »Traumstrand«, zeigt den kaum erreichbaren Grama-Strand auf der Karaburun-Halbinsel.

25 Jahre: 1994 in Albanien

Heute vor 25 Jahren bin ich von meiner ersten Albanienreise heimgekehrt. Damals war ich noch kein grosser Albanien-Fan – das sollte sich aber rasch ändern. Noch im gleichen Jahr bin ich wieder nach Albanien gereist und seither jedes Jahr mindestens ein Mal. Schnell habe ich Albanien und die Albaner schätzen und lieben gelernt und zwischenzeitlich das ganze Land erkundigt.

Die Welt war eine andere damals, auch bei uns. Aber das lange abgeschlossene und verarmte Albanien war wie von einer anderen Welt. Leider habe ich nur wenige Fotos zurückgebracht – man fotografierte noch anders in der Zeit vor der überhandnehmenden Digitalisierung. Dafür habe ich zum Glück – das Gedächtnis lässt ja nach mit dem Alter – einen mehrseitigen Reisebericht verfasst, der auf Papier die Jahre überdauert hat.

Endlich wieder Direktflüge

Kein Aprilscherz: Seit heute gibt es wieder eine direkte Flugverbindung zwischen Zürich und Tirana. Nach fast zehn Jahren Unterbruch – die albanische »Belle Air« war nicht lange erfolgreich – entfällt für uns Schweizer endlich wieder das lästige Umsteigen, und auch wir können uns am Duty Free wieder mit alkoholischen Spezialitäten eindecken.

Ungesehene Sehenswürdigkeiten: Kirchenruine in Shirgj

Kirchen hatten in Albanien immer wieder einen schweren Stand – Bau- und Renovierungsverbote durch die Osmanen, Umnutzung, Vernachlässigung oder Zerstörung durch die Kommunisten. So überrascht es nicht, dass viele Kirchen in Vergessenheit gerieten und jetzt in unserer Artikelfolge »Ungesehene Sehenswürdigkeiten« wieder auftauchen.

Die Ruinen der Kirche von Shirgj ist ein solches Beispiel – weder das Dorf am Unterlauf der Bune bei Shkodra, noch die Sehenswürdigkeit oder die Geschichte der alten Klosteranlage sind im Land weit bekannt.

Von der ehemals grossen Kirche von Shirgj ist nicht mehr viel übrig. Der Zahn der Zeit hat dem Bau stark zugesetzt. Vor 100 Jahren war die Ruine noch ein Gebäude mit vier Wänden und ohne Dach – heute stehen nur noch ein paar Meter einer Seitenwand und ein Pfeiler aus dem Kirchenschiff.

Die Buna hat zu sehr am Ufer genagt, so dass ein Grossteil der Mauern verschwunden ist.

Ein grosser Rest einer grossen Vergangenheit

Die Kirchenruinen sind bescheidene Zeugen einer grossen Vergangenheit. Sie stammen aus dem Jahr 1290, sind also älter als die Schweizer Eidgenossenschaft. Stifterin war die serbische Köngin Hélène d’Anjou. Im 14. Jahrhundert war das Kloster um die Kirche einer der wichtigsten Handelsplätze des Westbalkans: Hier wurde verladen, was von den Schiffen in Richtung Land sollte oder was exportiert werden sollte. Bis hier war die Buna befahrbar, weshalb an diesem Ort ein Umschlagsplatz, ein bedeutender Markt und ein kleines Städtchen entstand. Noch vor dem Einfall der Türken hatte das Kloster an Bedeutung verloren – und schnell verschwand es in der Vergessenheit.

Ländliche Idylle

Das Dorf Shirq ist ein unauffälliges Bauerndorf zwischen Shkodra und Velipoja. Auf guter Strasse ist es nur ein kleiner Abstecher.

Die beiden grössten Neubauten im Ort weisen darauf hin, dass hier Katholiken und Muslime zusammenwohnen. Über Feldwege geht es von der Strasse nach Westen zum Fluss Buna. Die hohen Dämme erinnern daran, dass die Region immer wieder überschwemmt wird. An Bauernhäusern und Feldern vorbei erreicht man nach 15 Minuten das Flussufer mit der Kirchenruine, die sich idyllisch zwischen den Bäumen versteckt.

Auch der markierte Radweg von Shkodra nach Velipoja führt unweit der Kirche vorbei. Ob mit zwei oder vier Rädern unterwegs: Mit einem Abstecher zur Kirchenruine lässt sich ein Besuch in Velipoja am Meer gut mit etwas Kultur und einem Ausflug in die Geschichte des Landes verbinden.

Die Re-Islamisierung des Stadtbilds von Tirana

Die fortgeschrittenen Bauarbeiten an der neuen Moschee im Stadtzentrum von Tirana lassen erkennen, wie dieser Sakralbau das Stadtbild von Tirana verändern wird. Schon in der Planung wurde erste Kritik laut: Die vielen Bleistiftminarette und Kuppeln »à la mode Turque« verweisen auf einen sehr traditionellen Islam, wie ihn die türkischen Finanziers des Projekts vertreten. Und zwischenzeitlich ist auch klar, dass die neue Moschee gross ist – sehr gross. Das nebenstehende Gebäude des albanischen Parlaments wirkt im Vergleich winzig – wie ein kleiner Nebenbau.

Frühere Projekte für eine neue Hauptmoscheein der albanischen Hauptstadt waren weit moderner. Zuerst wurden revolutionäre Bauten moderner Architektur geplant, die vor allem auch das Bild eines offenen, aufgeschlossenen Islams vertraten.

Aber ist es so schlimm, dass jetzt ein traditionelleres Projekt realisiert worden ist? Aus rein städtebaulicher Perspektive ist meines Erachtens gar nicht so viel dagegen einzuwenden, auch wenn der Bau nicht unbedingt nach meinem Geschmack ist.

Denn früher hatte Tirana ein sehr islamisches Stadtbild mit nur wenigen prägenden Gebäuden westlicher Bauart. Es dominierten die zahlreichen Moscheen mit ihren spitzen Minaretten. Es gab verwinkelte Gassen, und die meisten Wohnhäuser versteckten sich hinter Mauern. Von diesem islamischen Tirana ist kaum mehr etwas übrig geblieben. Die Stadt hat sich sehr gewandelt und ist stark in die Höhe gewachsen. Heute erinnert wenig an das islamische Erbe, und TIrana unterscheidet sich gar nicht so fest von vielen anderen modernen Grossstädten. Sogar die Et’hem-Bey-Moschee und der Uhrturm am Skanderbegplatz sind im Meer der Hochhäuser Tiranas untergegangen. Und viele der alten Moscheen sind schon früher von den Kommunisten oder anderweitig zerstört worden.

Insofern gibt die neue Moschee der Stadt ein Stück ihres verlorengegangenen Charakters zurück. Die Grösse ist notwendig, um der islamischen Gemeinschaft Albaniens ein würdiges Zuhause zu geben und im Stadtbild Tiranas auch einen würdigen Platz einzunehmen. Nur ein monumentaler Bau kann mit den Türmen der Kathderalen und den Türmen der Hochhäuser konkurrieren.

Natürlich wird auch in diesem Fall bedauert, dass eine weitere Grünfläche im Stadtzentrum überbaut wurde. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Wiese gar nicht immer ein Park war. Ihr Name »Namazgja« verweist auf einen alten muslimischen Gebetsplatz. Dass eine solche Freiluftanlage, die vor allem für die grossen Feiertagsgebete genutzt wurde, einem Wandel unterliegt und zu einem geschützteren Gebetsplatz umgebaut wird, ist eigentlich nur eine logische Entwicklung. Eine Entwicklung, die übrigens schon seit 1992 geplant war, als hier erstmals eine Zentralmoschee für die Muslime Albaniens gebaut werden sollte und der Grundstein für einen Neubau gelegt wurde.

Die Baugenehmigung enthielt auch eine Auflage: Zusammen mit der Moschee soll auch ein »Museum des Zusammenlebens« errichtet werden, das die Koexistenz verschiedener Religionen in Albanien thematisiert.

Die neue Namazgja-Moschee in Tirana ist also nicht nur ein Zeichen für den Islam in Albanien, sondern auch für die religiöse Vielfalt im Land und eine Erinnerung an die historischen Wurzeln der Stadt.

Petrela: historische Burg in sich wandelnder Umgebung

Mehr als 22 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal die Burg von Petrela besucht hatte. Auf die unsäglichen Veränderungen auf der Burg, wo innerhalb des historischen Kulturdenkmals zahlreiche Bauten für ein Restaurant errichtet wurden, möchte ich gar nicht eingehen.

Interessant sind aber auch die Veränderungen rund um die Burg. Petrela war einst ein kleines Dorf, abgelegen auf fast 500 Meter Höhe gelegen. Die Distanz nach Tirana, das in Sichtdistanz ein paar Kilometer weiter nördlich liegt, war eigentlich nicht gross. Dank asphaltierter Strasse war die Distanz auch überwindbar. Aber es waren doch Welten, die die »Metropole« vom Dorf trennten. Dort das puslierende Leben der Grossstadt, hier Esel, Hühner, Heuschober und ein kleiner Laden. Dies war auch noch im Jahr 2000 so, als ich erneut zur Burg hochfuhr.

Über die Jahre dehnte sich Tirana aber immer weiter ins Umland aus. Zuerst kamen die Ausflugsrestaurants: Im Sommer des Jahres 2000 wurden Aufbauten und Häuser innerhalb der historischen Burgmauern errichtet. Auch unten an der Strasse, die Tirana mit Elbasan verbindet, entstanden damals die ersten Ausflugslokale mit Swimming Pool. Während die Restaurants im Tal immer grösser wurden, wurden auch in Petrala immer mehr Gastwirtschaften errichtet – und Villen. Das Dorf wurde zum Vorort von Tirana, dank Autobahn schnell zu erreichen.

Petrela ist noch immer ein kleines Dorf, aber sehr symbolisch für den Wandel Albaniens. Die Bilder unten dokumentieren, wie sich Burg, Dorf und Region über die letzten 20 Jahre verändert haben.

Die Burg von Petrela, einem abgelegenen Bergdorf, auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1995 und 22 Jahre später. Zwischenzeitlich führt eine Autobahn am Fuss des Berges vorbei und an den Hängen finden sich zahlreiche Villen und Ausflugsrestaurants. Auch die Burg selber wurde mit Aufbauten versehen und ist jetzt ein Restaurant.

Ausblick von der Burg nach Westen ins Tal des Erzen. Wo im Jahr 2000 nur Felder und Dörfer weitweg von der Grossstadt waren, macht sich jetzt die Nähe zu Tirana immer deutlicher bemerkbar. Neue Strassen und viele neue Gebäude, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, breiten sich aus.

Auf diesem Bildvergleich ist nicht nur zu erkennen, wie Tirana seit dem Jahr 2000 sich immer weiter ausgedehnt hat. Die Stadt ist auch in die Höhe gewachsen. Erfreulich ist, dass der Hügel vorne deutlich stärker bewaldet ist als vor knapp 20 Jahren.

Blick auf das Dorf Petrela: Viele renovierte Häuser, neue Gebäude, frischer Asphalt und viele Autos zeigt der Vergleich mit dem Jahr 1995.

Aus Ruinen wird ein Ausflugsrestaurant: die Burg aus dem 15. Jahrhundert wurde mit vielen Aufbauten versehen, in denen heute Gäste bewirtet werden. Auf alten Festungsmauern wurden Gebäude aufgemauert, Treppen und Durchgänge wurden angelegt – historische Detailgetreue ist ein Fremdwort.

Weitere Beiträge zum Thema Veränderung:

Golem & Vora 1995

Blicke zurück

Tirana 1997 & 2000

Zerstören von Burgen mit Symstem